Por decisión de la Casa Blanca, deja de ser noticia la ropa de la Primera Dama

La Casa Blanca no quiere, de momento, volver a los días de Michelle Obama y prefiere restar protagonismo al vestuario de la Primera Dama.

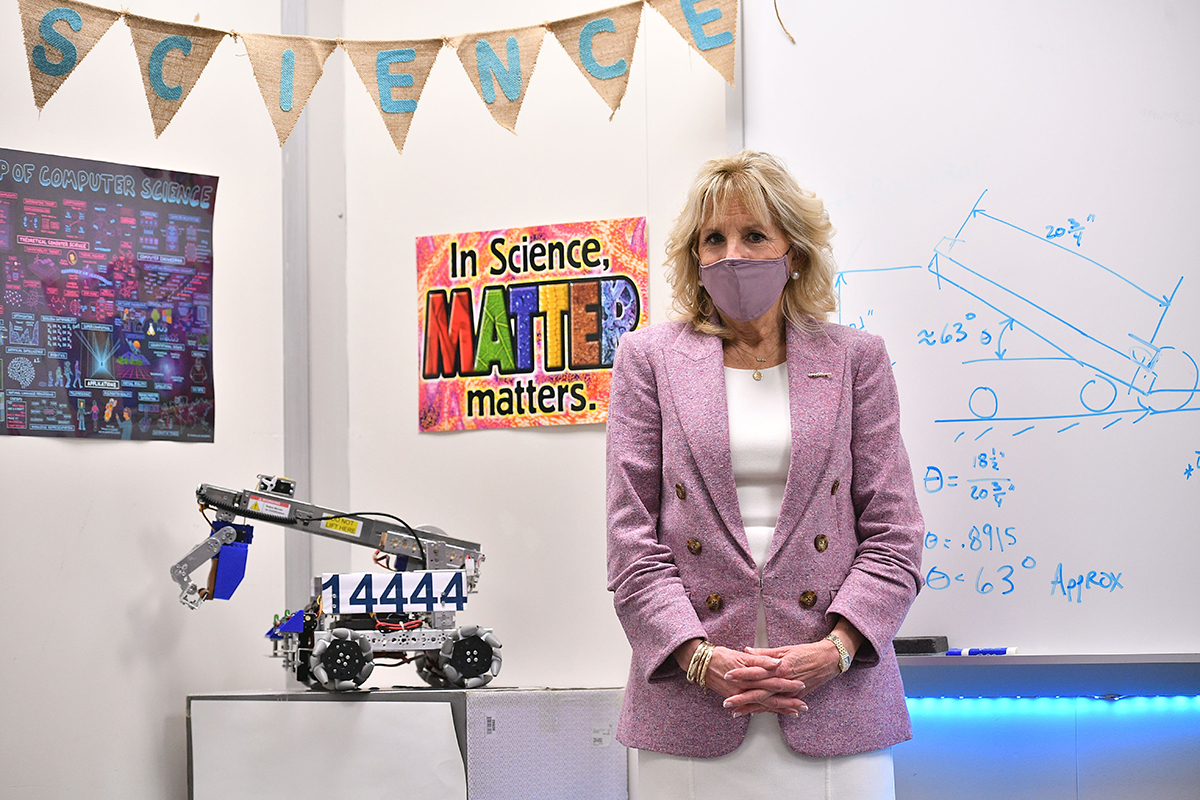

La semana pasada, Jill Biden visitó dos escuelas del estado de Pensilvania junto al nuevo Secretario de Educación, Miguel Cardona, para señalar el retorno a las aulas en algunas zonas de Estados Unidos, donde muchos colegios siguen cerrados por la pandemia. Habló de su propia experiencia como profesora de una universidad pública y de cómo ha tenido que adaptarse a enseñar en remoto y charló con algunos profesores. Cuando su equipo de prensa distribuyó más tarde la nota con los datos del día a los periodistas, algunos notaron que faltaba algo, la habitual información sobre la ropa de la primera dama. Quien, por cierto, llevaba un vestido blanco y una americana entre rosa y granate. El jefe de comunicación de la oficina de la primera dama, Michael LaRosa aclaró que no se trataba de ningún error, que en adelante no se informaría sobre la ropa de Jill Biden.

Desde el Ala Este (tradicionalmente, la que ocupa la Primera Dama) tampoco quisieron abundar en los motivos de este cambio, pero es fácil deducir los motivos. En un momento de emergencia sanitaria y económica, se ha decidido que es más prudente no dar ningún protagonismo a los signos externos y desviar, ya se verá si con éxito, la atención a otros asuntos. El plan de Biden se parecería al que está poniendo en práctica también desde hace un año la Reina Letizia, que intenta vestir de la manera más discreta y anodina posible para que su ropa no se convierta en noticia, como señalaba en un artículo la periodista Mariángel Alcázar de La Vanguardia. La reina, dice Alcázar, “se ha impuesto un uniforme de working girl de trajes de chaqueta, zapato bajo y la sencillez de una blusa o jersey con falda o pantalón”.

De ese cosplay de trabajadora corriente forman también parte los estratégicos mechones de canas que desde Zarzuela se han considerado más apropiados que las mechas babylight para un año en el que se han juntado varias crisis de la institución además de la pandemia. Durante la gira que los Reyes hicieron por España a principios del verano pasado, la que dio lugar a aquellas estampas costumbristas de la pareja posando en playas y rodeada de gente mojada en bañador, Letizia adoptó también un peinado pandémico que fue muy analizado, la cola de caballo con la que quería decir: aquí hemos venido a trabajar, no a hacernos las ondas. Una versión capilar de un clásico de la gestualidad política, las mangas arremangadas.

Letizia Ortiz se ha dejado ver últimamente con canas. FOTO: GETTY

Volviendo a Estados Unidos, la toma de posesión de Joe Biden pareció indicar, durante una semana de sobreexcitamiento digital, que volvía la era de la diplomacia de la moda de Michelle Obama, en los que el consenso que se instaló en los medios mainstream era que sí, que se iba a hablar de una mujer con un cargo no electo pero mucho peso simbólico sobre todo por su aspecto, pero que se iba a hacer por los motivos correctos. Ese día, que transcurrió menos de dos días después de que Washington avistase otro tipo de estilismos, se habló mucho de que Hillary Clinton y Kamala Harris (y la propia Jill Biden, el día anterior) vistieron de púrpura, el color que se obtiene cuando se mezcla el rojo (republicano) y el azul (demócrata), como intento de promover la concordia entre partidos. También se listaron las marcas y diseñadores que vistieron algunas de las protagonistas: Harris recurrió a los afroamericanos Kerby-Jean Raymond, de Pyer Moss, y Christopher John Rogers y Biden a dos mujeres, Alexandra O’Neill, de Markarian, y Gabriela Hearst. Se habló de nuevo del significado de las perlas de la vicepresidenta, un guiño a su sororidad, Alpha Kappa Alpha, cuyas fundadoras afroamericanas eran conocidas como las “veinte perlas” y de los bordados del vestido que se puso Jill Biden para ver los fuegos artificiales por la noche, representando las flores autóctonas de cada estado. Después de aquello, y de la emergencia de nuevas participantes en la escena, como la hijastra de Kamala Harris, Ella Emhoff (que sacó de eso un contrato con IMG Models y una colaboración con la firma Batsheva para una colección de prendas de punto) o Maisy, la nieta adolescente de los Maisy que combinó un Rodarte con unas Air Jordan, pareció por un breve instante mediático que volvía a ser 2008, o 2014, cuando Michelle Obama conseguía relanzar la estrategia de una marca con tan solo ponérsela. Lo hizo con J. Crew, que antes era vista como una proveedora de cashmere de colores vistosos para pijos y ella reposicionó como una vibrante opción de precio medio. Los primeros vestidos que Obama escogió siendo Primera Dama, el traje de chaqueta de la pareja de cubanos-americanos Isabel y Rubén Toledo, y el vestido blanco vaporoso de Jason Wu, se interpretaron como un guiño a la contribución de los inmigrantes a la economía y la creatividad estadounidense.

Jill Biden de visita en un colegio cuando su equipo no quiso hacer público de qué firma iba vestida. FOTO: GETTY

Hacia el final de su presencia en la Casa Blanca, la Primera Dama tenía a la mayor parte de la prensa tan de su lado y se había ejercitado tanto lo que la periodista Rachel Tashjian bautizó como “el complejo industrial de la semiótica en la diplomacia de la moda” que todo iba rodado. Su departamento de comunicación no tenía que esforzarse mucho en explicar el significado y alcance de cada vestido, porque ya había periodistas y tuiteros haciéndolo todo ellos solos. Si se ponía un favorecedor vestido azul cobalto para dar su famoso discurso en el que acuñó la frase “cuando ellos tiran por lo bajo, nosotros nos elevamos”, la prensa destacaba que el vestido era de Christian Siriano, un diseñador que ha abogado por expandir su tallaje a todo tipo de cuerpos. Si se colocaba un Versace metalizado con corte columna (que sería hasta del agrado de los técnicos machistas de RTVE cuyos comentarios se escucharon por error el sábado en la retransmisión de los Goya), siempre había alguien apuntando que era refrescante y poderoso ver a una mujer afroamericana llevando alta costura así de bien. En sus memorias, que la ya ex primera dama promocionó con una serie de conjuntos mucho más arriesgados de los que hubiera llevado mientras su marido era presidente, Obama reconoció que pretendía hacer de cada cosa que se ponía una afirmación de algún tipo. “Lo visual lo es todo en política y yo lo tenía en cuenta en cada outfit. Mis elecciones eran una manera de usar mi curiosa relación con la mirada pública para relanzar a un grupo diverso de firmas emergentes”, escribió.

Jill Biden lo hubiera tenido relativamente fácil para seguir en esa línea, pero de momento ha decidido apearse de la idea de lanzar mensajes con su ropa, y prefiere intentar que no se hable de lo que lleva puesto. Que no vayan a comunicar explícitamente que lleva la Primera Dama no quiere decir que cada zapato y cada chaqueta no vaya a pasar por un proceso de veto. Lo más probable es que su equipo siga vigilando que casi todo lo que se pone sea de procedencia estadounidense, que estén representados las mujeres y las minorías, que no haya ninguna pieza escandalosamente cara –como la famosa chaqueta de 50.000 euros de Dolce&Gabbana que Melania Trump llevó en Italia– ni culturalmente insensible. Tampoco parece que Biden vaya a vestirse de dama de las colonias para visitar Kenia, como hizo la anterior Primera Dama en 2018.

La moda, como cualquier otro sector económico, también va a necesitar ayuda en la crisis que ya está en marcha, y de hecho varias firmas, entre ellas Reformation y Everlane, han firmado un comunicado solicitando a la administración Biden que nombre a un “zar de la moda” para apoayr a un sector que mueve en el país 368.000 millones de dólares. Está por ver si esa petición será atendida, pero por el momento parece que lo que no va a ocurrir es concentrar toda esa atención en la esposa del presidente, que es también una profesora de inglés de 69 años.